加藤与五郎

加藤先生について

先生の生涯 業 績 性 格 |

創研夏季研修について

「加藤與五郎先生と創研夏季研修」 工学部教授 卜部 泰正 故加藤與五郎先生と創研夏期研修については,奥田教授,山﨑氏および森川氏が詳しく述べておられるので,ここではなるべく重複を避けながら先生の略歴と夏期研修実施の経緯を紹介させて頂く。 |

年譜

1872 年(明治 5) | 碧海郡野田村に生まれる |

| 1880 年(明治 13) | 腸チフスに罹る(8 歳);母こう逝去(享年 34 歳) |

| 1887 年(明治 20) | 鶴が崎小学校授業生心得となる(15 才で代用教員) |

| 1888 年(明治 21) | 鶴が崎小学校に高等小学校分校が付置され、入学 |

| 1890 年(明治 23) | 野田小学校の授業生となる(代用教員) |

| 1893 年(明治 26) | 同志社ハリス理化学校大学部第二種に入学 |

| 1895 年(明治 28) | ハリス理化学校卒業 |

| 1896 年(明治 29) | 仙台市立東北学院の教師となる |

| 1899 年(明治 31) | 京都帝国大学理学部化学科に聴講生として籍を置く |

| 1900 年(明治 33) | 京都帝国大学理学部化学科に選科生として入学 9 月、菊池トラ(21 歳)と結婚;京都に新居 |

| 1901 年(明治 34) | マサチューセッツ工業大学(MIT)のノイス教授と出会う |

| 1903 年(明治 36) | 京都帝国大学より理学士を得る; 渡米し,MIT(ボストン)でノイス教授の助手となる |

| 1905 年(明治 38) | 10 月、2 年間の留学を終えて帰国 |

| 1906 年(明治 39) | 2 月、父惣吉逝去(享年 62 歳) 東京高等工業学校教授に任命される |

| 1911 年(明治 44) | コロイド化学研究にて理学博士の学位を受ける |

| 1912 年(大正 元) | 東京高等工業学校電気化学科科長となる |

| 1917 年(大正 6) | 中村化学研究所創立、所長を兼務 |

| 1923 年(大正 12) | 9/1 関東大震災;蔵前校舎被害甚大 |

| 1924 年(大正 13) | 東京高等工業学校が荏原郡へ移転 |

| 1929 年(昭和 4) | 東京高等工業学校が東京工業大学へ昇格;同学教授となる 東北大学金属材料研究所より武井武を助教授として招聘 武井武助教授に亜鉛湿式冶金における歩留り改善の研究テーマを与える |

| 1930 年(昭和 5) | 各種フェライトの発明 |

| 1931 年(昭和 6) | 高等官一等に除せられる |

| 1933 年(昭和 8) | 電気化学協会設立、初代会長になる |

| 1934 年(昭和 9) | 東京工大に建築材料研究所が付置され、初代所長となる |

| 1935 年(昭和 10) | 勲二等瑞宝章を受章 斉藤憲三、東京電気化学工業(株)を創立; 2年後からソフトフェライトの工業的生産始まる |

| 1936 年(昭和 11) | ノイス教授、肺炎で逝去(享年 71 歳);東京で追悼式 |

| 1938 年(昭和 13) | 帝国発明協会から酸化金属磁石の発明に進歩賞が与えられる |

| 1939 年(昭和 14) | 東京工大に加藤の寄付による資源化学研究所が付置され、初代所長となる |

| 1942 年(昭和 17) | 財団法人加藤科学振興会を主宰する 東工大教授を停年退官(70 歳)、同大学名誉教授となる |

| 1944 年(昭和 19) | 同志社工業専門学校教授となる |

| 1945 年(昭和 20) | 敗戦;当時加藤(73 歳)は、軽井沢で自給生活をしていた |

| 1952 年(昭和 27) | 藍綬褒章を受章 |

| 1956 年(昭和 31) | 2 月、斉藤憲三らの努力により科学技術庁設置の閣議決定 |

| 1957 年(昭和 32) | 文化功労者の顕彰を受ける(85 歳) 7 月、創造科学教育第一回研修を同志社大学工学部学生に対し、軽井沢にて行う |

| 1960 年(昭和 35) | 創造科学教育研究所を軽井沢に設立 |

| 1963 年(昭和 38) | 電気化学協会名誉会員に推される |

| 1964 年(昭和 39) | 勲二等旭日重光章を受ける 日本大学顧問教授となる。同志社大学名誉文化博士の称号を授かる |

| 1967 年(昭和 42) | 脳軟化症により逝去(享年 95 歳) |

創造の原点

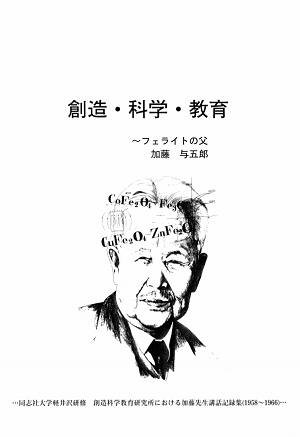

創造・科学・教育

~フェライトの父加藤 与五郎

|

同志社大学軽井沢研修 創造科学教育研究所における加藤先生講話記録集(1958 ~ 1966) (下記リストの項目をクリックすると記録集の対応するページが開きます。) |

加藤 与五郎 人とその生涯

|

上の画像をクリックすると、拡大された画像が別ウィンドウまたは別タブで表示されます。 下記リストの項目をクリックすると、本の対応するページが別ウィンドウまたは別タブで表示されます。

|

齋藤憲三氏との出会い

加藤与五郎先生と父の出会いとフェライトの事業化(TDKの創立) 元TDK株式会社専務取締役・前公益財団法人加藤科学振興会 理事長 齋藤俊次郎

加藤与五郎先生(左)と斎藤憲三氏

TDK創立20周年左から:斎藤憲三氏、武井武先生、加藤与五郎先生、 |

A. A. ノイス先生について

加藤先生の「創造」が一番大事であるとのお考えに至った元とも云える、加藤先生を 1903 年から 1905 年の間に MIT でご指導下さった、A. A. Noyes 先生の没 20 年に際し、加藤先生が日本化学会(1957)「科学と工業」 10 巻 3 号別冊 pp45-47 にお書きになった文章です。 ここをクリックすると、PDF の内容が別ウィンドウまたは別タブで表示されます。 |

加藤イズムの系譜

|

本稿は、2021年の刈谷市野田地区東刈谷地区主催の、令和3年度「加藤与五郎博士顕彰祭」の際に配布されたしおりのために書いた原稿をそのまま掲載しました。加藤先生が日本の科学技術振興のためにご尽力され、創造の大切さを常にお考えになっていた事におおきな影響があったのはMITでの経験だと思われます。A. A. Noyes 先生の没 20 年に際し、加藤先生が日本化学会(1957)「科学と工業」10 巻 3 号別冊 pp45-47 に「人として、研究者として、教育者としてのA.A.ノイス先生」を執筆され、その中に“筆者は数しれぬ程の教訓を受けた”と書かれています。この文章は、本ホームページの「Noyes先生について」に掲載しております。 私は、加藤先生が亡くなられた翌年の1968年4月に卒論のため、慶應大学工学部の武井武先生の研究室に入れて頂いた。以後、2003年に先生が亡くなられるまで35年の永きにわたり先生の近くに接することができ、学問のみならず人としての生き方なども教えて頂き、素晴らしい先生であり、最高の恩師であると思ってきたし、今もその思いは変わらない。 2012年に加藤科学振興会の評議員となり、2013年には事務局長となり、その後常務理事にもなり、加藤先生のことを深く知るようになるにつれ、武井先生から受けた教えは加藤先生のお考えそのものである事がわかってきた。 MITでの体験

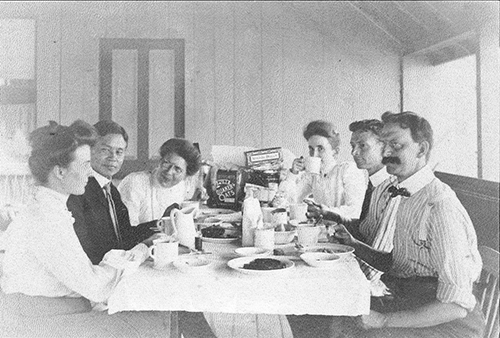

A.A.ノイス先生  ノイス先生(一番右)、先輩であり、後のGE副社長クーリッジ博士(右から2番目)と談笑する加藤先生(右から2番目) |

科学技術基本法と加藤与五郎

加藤与五郎は、1903 年から 2 年間 MIT のノイス教授の助手として電気化学の研究を行ったが、この間に創造の大切さを認識したり、米国では大学の研究が新しい産業を創出している姿を見てきた。このときから 1967 年に 95 才で亡くなるまで、一貫して創造の大切さや、大学における工学教育の在り方、科学技術行政などについて自身の考えを公にし、自ら「創造科学技術教育研究所」を設立し、創造ができる人材の育成にも尽力してきた。その加藤は長らく政府の「創造技術対策設定」を熱望してきた。その具体的な方策としての科学技術基本法の必要性や内容、また制定に至る経緯に対して、加藤の考えが大きな影響を与えたであろう背景や事実に付き調べた。(文責 岡本明) ここをクリックすると、PDF の内容が別ウィンドウまたは別タブで表示されます。 |

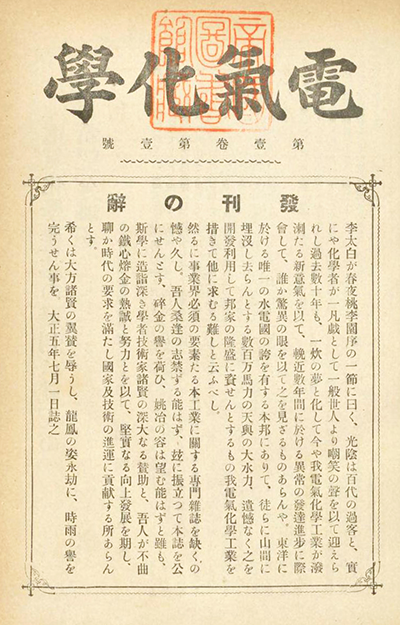

旧「電氣化学」誌の刊行

旧「電氣化学」誌の創刊 ( 加藤科学振興会 岡本 明 ) 以下は本件に関して水畑先生が書かれた文章である。 加藤與五郎先生と『電氣化學』 神戸大学大学院教授 水畑 穣 先生が初代会長を務めた電気化学協会(現・公益社団法人電気化学会)は1933(昭和8)年4月に創設され、同年7月に協会誌「電氣化學」が創刊されている。しかしながら、電氣化學を表題とする雑誌はそれ以前にも発刊されたことがある。旧『電氣化學』は東京高等工業学校(現東京工業大学)電気化学科の同窓会組織を母体に組織された「電気化学研究会」が編輯し、「電氣世界社」が月刊誌として1916(大正5)年7月に創刊された。先生はこのころ空中窒素固定に取り組んでいたが、欧米や他の分野に比べ、電気化学の学術交流の場が十分に得られていないことに不満を感じ、この電氣化學の創刊号に「『電氣化學』雑誌の發刊に就ての希望を述ぶ」として、以下の様に述べている。 電氣化學(電氣世界社発行)デジタルアーカイブ

|

今昔物語

昭和 20 年に発行された刈谷市亀城小学校創立 80 周年記念誌に、 |

加藤先生の奥さま・トラ様について

|

2024年2月に宮城学院資料室の佐藤亜紀氏から、5人の明治32年の卒業生が写っている1枚の写真が送られてきて、加藤先生の奥さまはどの方かとのお尋ねでした。当財団が保有している写真はいずれもトラ様の晩年のものばかりで女学校を卒業した当時の写真と見くらべても全く判断ができないとの回答をしました。代わりに当財団にあった加藤先生とお二人でご自宅の庭で撮られた写真を送りしました。 |

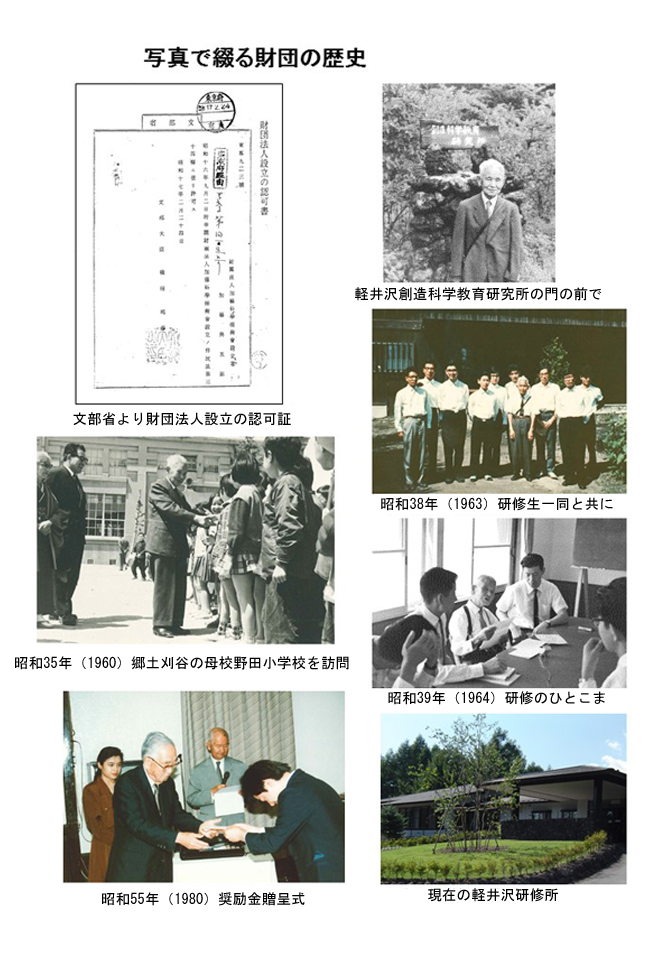

写真アルバム

|

Copyright © Kato foundation for Promotion of Science All Rights Reserved.