財団の概要

設立の目的

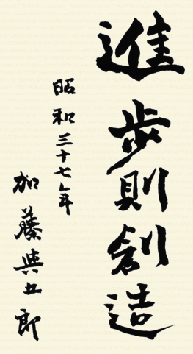

加藤先生の肖像イラスト |

本財団は、わが国の電気化学工業の発展と創造科学教育の育成に日夜心血を注いで貢献された故東京工業大学教授加藤与五郎博士が文部省の許可を得て、昭和 17 年 2 月 24 日に設立されました。本財団の目的は、創造科学に関する学術研究の奨励と創造科学教育の振興を図ることにあります。 |

加藤与五郎博士と財団の設立

| ||

加藤博士は明治 5 年(1872 年)愛知県刈谷市(当時の碧海郡野田村)に誕生しました。尋常高等小学校卒業後は、中学校に進学しないで小学校教師として働きながら、独学で英語や数学を習得し、京都の同志社ハリス理化学校(同志社大学工学部の前身)に入学しました。卒業後は仙台市立東北学院の教師になりましたが、間もなく加藤博士の教授法の素晴らしさが評判になり、第二高等学校の数学の教師に推薦されました。しかし大学を出ていないことが判り不採用になって仕舞いました。この事に発奮された加藤博士は、明治 33 年(1900 年)京都大学理学部化学科に入学されました。大学卒業後直ちに渡米して MIT のA. A. ノイス教授の助手となり、W. D. クーリッジ(後のタングステンフィラメントの発明者)と寝食を共にしながら約 2 年間ノイス教授の薫陶を受けました。 |

沿革・年譜

|

沿革 年譜:加藤科学振興会のあゆみ | |

| 1942 年(昭和 17) | 財団法人加藤科学振興会創立。初代理事長 加藤与五郎 |

| 1960 年(昭和 35) | 軽井沢に創造科学教育研究所を創立 |

| 1961 年(昭和 36) | 研究奨励金交付事業開始 |

| 1967 年(昭和 42) | 加藤与五郎先生永眠 第 2 代理事長に佐野隆一氏就任 |

| 1971 年(昭和 47) | 加藤記念賞授賞開始 |

| 1976 年(昭和 51) | 第 3 代理事長に武井武氏就任 |

| 1986 年(昭和 61) | 加藤科学振興会 軽井沢研修所竣工 |

| 1990 年(平成 2) | 「創造の原点」改題 11 刷発行 |

| 1992 年(平成 4) | 第 4 代理事長に山﨑貞一氏就任 研究助成金交付事業開始 |

| 1993 年(平成 5) | 創立 50 年記念冊子 「加藤与五郎と財団法人加藤科学振興会」発行 |

| 1998 年(平成 10) | 第 5 代理事長に杉本光男氏就任 |

| 2007 年(平成 19) | 第 6 代理事長に斎藤俊次郎氏就任 |

| 2010 年(平成 22) | 財団法人加藤科学振興会から財団法人材料科学技術振興財団へ軽井沢研修所を譲渡。登記完了 |

| 2011 年(平成 23) | 内閣総理大臣より公益財団法人としての認定を受ける |

| 2012 年(平成 24) | 公益財団法人への移行登記完了 |

| 2019 年(令和元) | 第7代理事長に谷口功氏就任 |

役員

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

歴代理事長の略歴

京都帝国大学理学部化学科卒業(1903 年)、直ちに渡米して約 2 年間 MIT の A.A. ノイス教授の薫陶を受ける。帰国して東京高等工業学校ならびに東京工業大学電気化学科の教授を務む(1905 年 ~ 1942 年)。その間、1934 年に東京工業大学建築材料研究所の初代所長、1939 年に本人の寄付に基き付置された東京工業大学資源化学研究所の初代所長などを務む。また1933年に電気化学協会を創立して初代会長となる。1957 年 11 月文化功労者に顕彰され、同 12 月軽井沢名誉市民に推される。1960 年軽井沢に創造科学教育研究所を創立。1964 年 11 月勲二等旭日重光賞を受ける。1966 年 3 月野田の生家に顕彰碑が建設される。1967 年 8 月 13 日午後 4 時永眠(享年 95 歳)。2000 年刈谷市名誉市民に推挙され、2001 年刈谷市南部生涯学習センター内に加藤与五郎展示室が設置される。

東京高等工業学校応用化学科で加藤与五郎教授の指導を受けて卒業(1910 年)、1920年加藤教授の紹介で東北電化(株)に技師長として入社しフェロアロイ事業に着手する。1925 年合資会社鉄興社(1928 年株式会社に改組)を設立してフェロアロイの国産化に成功する。1938 年フェロアロイメーカー十数社を糾合して日本フェロアロイ協議会を設立し、品質と能率の向上に努めてわが国の製品を米国、イギリスなどに逆輸出することに成功。1948 年日本フェロアロイ協会を発足させて初代会長に就任し、1964 年まで業界の発展に尽くした。また生涯を通して加藤教授に師事し、日本のソーダ工業、電熱冶金工業の発展などに大きく貢献した。その間に、伊豆銀行(現静岡銀行)頭取、電気化学協会会長、蔵前工業会理事長、経団連理事、日本経営者団体連盟常任理事、日本化学工業会常務理事などを務め、また藍綬褒章、緑綬褒章、紫綬褒章、勲二等瑞宝章を授与される。晩年は郷土三島市の福祉事業に貢献したり、佐野美術館を建設して1965 年三島市名誉市民となる。1977 年 5 月 29 日永眠(享年87歳)。

東京高等工業学校電気化学科で加藤与五郎教授の指導を受けて卒業(1920 年)、東北帝国大学理学部卒業(1927 年)、東北大学金属材料研究所助手(1927 年 ~ 1929 年)、東京工業大学電気化学科助教授(1929 年)、加藤与五郎教授とフェライトの発明(1930 年)、東京工業大学教授(1936 年 ~ 1948 年)、理化学研究所所員、主任研究員、招聘研究員(1949 年 ~ 1963 年)、その間に金属表面技術協会を創立して初代理事長(1950 年)、慶應義塾大学工学部教授(1952 年 ~ 1969 年)などを務め、また本多記念賞(1964 年)、勲二等旭日重光賞(1969 年)、第 1 回国際フェライト会議武井賞(1984 年)、米国セラミックス協会名誉会員賞(1990 年)などを受ける。さらに電気化学協会(1961 年 ~ 1962 年)および粉体粉末冶金協会の会長(1970 年 ~ 1971 年)、第 1 回(1970 年)および第 3 回(1980 年)国際フェライト会議組織委員長などを務め、1978 年 11 月文化功労者に顕彰され、同年埼玉県与野市名誉市民第一号に推される。1992 年 3 月 12 日永眠(享年 92 歳)。

東京工業大学電気化学科で加藤与五郎教授、武井 武助教授の指導を受けて卒業(1935 年)の後、研究助手として大学および富士電機(株)でフェライトコアの研究に従事、陸軍に入隊して陸軍少尉に任官(1936 年 ~ 1938 年)、齋藤憲三氏の創立した東京電気化学工業(株)(現在の TDK(株))に蒲田工場長として入社(1938 年)、同社常務取締役(1940 年)、1941 年陸軍に召集され、陸軍中尉に任官して除隊(1943 年)、同社取締役社長(1947 年 ~ 1969 年)、その後、同社取締役会長、常任監査役を経て1983年に相談役となり、亡くなる直前まで勤めた。立派な人格者で、多大の社会貢献をした。例えば、電気化学協会ならびに粉体粉末冶金協会会長、東京工業大学後援会常務理事、経済団体連合会理事、新技術開発事業団理事、齋藤憲三顕彰会理事長、材料科学技術振興財団理事長など。藍授褒章(1961 年)、粉体粉末冶金協会功労賞(1970 年)、秋田県文化功労賞(1973 年)、勲二等瑞宝賞(1979 年)、秋田県名誉県民の称号(1989年)などを受ける。1998 年 11 月 20 日に永眠(享年 89 歳)、1960 年以来当財団の理事として、誠心誠意当財団の発展に尽力され、1998 年に私財 13 億円を当財団に寄付された。

東京工業大学電気化学科で武井 武教授の指導を受けて卒業(1945 年)、在学中にマグネタイトを主体とする電波吸収体の試作に成功し、海軍の潜水艇に実装する。武井研究室助手、東芝マツダ研究所員、理化学研究所副主任研究員、埼玉大学工学部電子工学科教授、同大学工学部長、帝京平成大学情報工学科教授、同大学理事兼教務部長などを歴任する。その間に日本応用磁気学会会長、粉体粉末冶金協会副会長、電気化学協会理事などを務め、科学技術庁長官賞(1968 年)、科学技術功労者として東京都知事賞(1968 年)、紫綬褒章(1976 年)、市村賞並びに加藤記念賞(1982 年)、日本応用磁気学会賞(1989 年)、およびドイツ BSFS 社論文賞(1991 年)、粉体粉末冶金協会功労賞(1989 年)、第 3 回国際フェライト会議武井賞(1992 年)などを受ける。とくに 1949 ~ 1963 年に理化学研究所で恩師武井 武博士と共に日本のフェライト研究とフェライト工業が世界のトップレベルに達するよう貢献し、また国際フェライト会議の創設に尽力した。第1回(1970 年)および第3回(1980 年)国際フェライト会議事務局長、第6回(1992 年)および第 8 回(2000 年)の国際会議の組織委員長、1992年からは国際フェライト会議国際委員会委員長を務める。

慶応義塾大学工学部応用化学科を武井武教授の指導を受け卒業(1962 年)、引き続き武井教授指導の下、同大学大学院修士課程及び博士課程にて“湿式法による微粒子フェライトの生成に関する研究”を行なった。博士課程修了と同時に東京電気化学(株)(現在の TDK(株))に入社し(1967年)、その研究成果を活用して各種フェライト材料の開発、商品化を行なった(1967年~1970年)。その後フェライト電極、引き続き新金属電極の開発、商品化を行った(1973年~1982年)。次いで開発部門等の責任者を務め、チップコンデンサー用材料の開発、各種光デイスクの開発、商品化等の責任者として新製品の創出を行った(1985年~1990年)。次いで有機ELの研究を提案、研究開発、商品化等の担当役員となり、新表示素子の事業部門を立ち上げた(1990年~2002年)。2003年にTDK(株)を退職後、(株)半導体エネルギー研究所の監査役を務めている。この間1996年に(財)加籐科学振興会監事、1999年同理事、また同年より(財)斎藤憲三顕彰会理事、2002年~2003年には(社)電気化学会会長を務め、2003年より(財)材料科学振興財団評議員、2007年より(財)加籐山崎教育基金の評議員として研究開発活動を側面からの支援に努めている。活動に対し、1982年に電気化学協会棚橋賞、1996年に加藤記念賞等を授与された。また2000年には英国クランフィールド大学より名誉博士号を授与された。

東京工業大学理工学部卒業(1970年)、同理工学研究科化学工学専攻博士課程修了(1975年:工学博士)。熊本大学工学部赴任(1977年)。助手、講師、助教授を経て教授(1990年)。工学部長(2002年〜2008年)を経て熊本大第12代学長(2009年〜2015年)。この間、テキサスA&M大学博士研究員(1982年〜1983年)、大阪大学タンパク研教授(併任:1997年〜1998年)、分子科学研究所教授(併任:2000年〜2002年)等を歴任。(独)国立高等専門学校機構理事長(2016年〜)。学会関係では、(国内学会)日本化学会理事・筆頭副会長(2017年)・監事(2019年)、日本分析化学会理事・副会長(2000年)、電気化学会理事・副会長(2004年)、日本ポーラログラフ学会会長(2006年〜2007年)、日本工学アカデミー副会長・監事(2016年〜2017年・2018年)、(国際学会)国際電気化学会・生物電気化学部会長(1997年〜1999年)、同学会・日本代表(2003年〜2008年)、アメリカ電気化学会有機・生物電気化学部会部会長(2007年〜2008年)などを歴任.(受賞)日本化学会学術賞(1995年)、同学会フェロー(2015年)、電気化学会論文賞(2005年)・同功績賞(2013年)、日本錯体化学会賞(2009年)、日本ポーラログラフ学会志方国際メダル(2011年)、日本分析化学会賞(2014年)、日本工学教育協会賞(2017年)などを受賞。他に、文部科学省中央教育審議会大学分科会委員(2011年〜2015年)、国立大学協会理事・副会長(2013年〜2014年)などを歴任。現在、(独)国立高等専門学校機構理事長(前掲)の他、日本学術会議連携会員、熊本大学顧問(前学長)・名誉教授、くまもと産業支援財団名誉顧問、熊本県産業政策顧問、熊本県ユニセフ協会会長、阿蘇学会会長、奈良県総合教育会議顧問などを務めている。(公財)加藤科学振興会理事・学術委員長を経て理事長就任(2019年)。専門は電気化学、特に、生物電気化学・界面電気化学。 |

定款

以下のボタンをクリックすると、定款が別ウィンドウで開きます。 |

財務のあらまし

事務局

| ||||||||||

| ||||||||||

Copyright © Kato foundation for Promotion of Science All Rights Reserved.